Lunedì, 22 aprile, nell’ Oklohama, fertilissimo suolo americano, dove i Pelli Rosse potevano un tempo vivere in pace, irruppero più di cinquantamila coloni (fra cui vari italiani) per invaderla, per recarvi, secondo la frase sacramentale, la fiaccola della civiltà. I Pelli Rosse evidentemente opposero resistenza, impugnando le loro lance primitive, ma furono disarmati dalle truppe (duemila soldati) mandate da New-York: alle collisioni fra i Pelli Rosse e truppe seguirono quelle fra le truppe e i colonisti, i quali, prima di lunedì, 22 aprile, s’erano spinti fra quegl’Indiani. I terreni occupati nell’Oklohama, saranno coltivati secondo i migliori sistemi: due città sorgeranno in quel territorio, che non è, per altro, molto esteso.

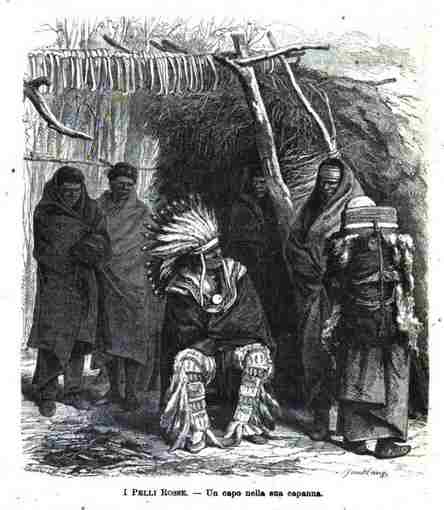

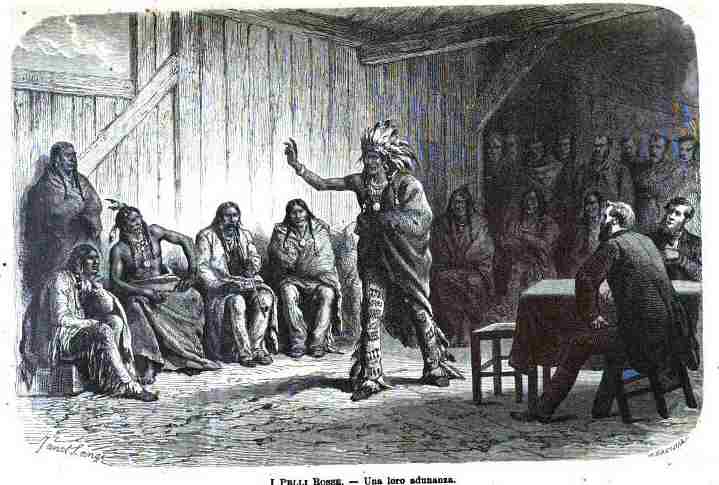

Dei Pelli Rosse parla L. Simonin nella sua relazione di viaggio: Le praterie americane, le miniere delle montagne rocciose e il paese dei Pelli Rosse, scritta nel 1867, e illustrata da numerosi disegni dal vero, dei quali eccovene due…. Si leggeranno con curiosità le sue descrizioni che oggi più che mai sono d’attualità:

La capanna indiana è composta di un certo numero di pertiche affilate, che si dispongono dapprima per terra intorno ad un centro comune, come i raggi di un medesimo circolo, e che si rizzano poi tenendole inclinate; in questa guisa tutte le pertiche s’incastrano le une nelle altre e si sorreggono a vicenda in cima, dove sono legate da una corda. Nel centro c’è sempre acceso il fuoco, e su questo fuoco o all’intorno stanno le pentole e le caldaie pel pasto. La catena da fuoco che regge la caldaia discende dalla stessa sommità della capanna. L’apertura superiore è la sola che permette al fumo di uscire e alla luce di entrare.

Sul perimetro, esteriormente, ci sono i letti, le vesti di bisonte ammucchiate che servono di coperte e di materasse, gli arredi d’ogni specie che compongono i vestimenti, le valigie e le scatole di cuoio in cui si chiudono gli oggetti preziosi: in un canto stanno gli utensili di cucina, quando se ne hanno. Qua e là pende un quarto di bisonte crudo, disseccato al sole o affumicato, oppure della carne stirata in correggie. C’è dappertutto un indescrivibile disordine, eppure par che l’Indiano vi si compiaccia e che ogni abitante della loggia (così chiamano le capanne) vi abbia il suo posto irrevocabilmente fisso.

Il villaggio Siù, dove non mi aspettavo di ritrovare un compatriota, avea ben altre curiosità da offrirmi. Intorno alle capanne correvano i fanciulli mezzo ignudi, maschi o femmine, che si divertivano a fabbricar capannette.

I cani erano numerosi intorno alle capanne. Gl’Indiani possiedono battaglioni di questi animali, e il cane è per essi ad un tempo un difensore, una sentinella vigilante e un mezzo di nutrimento.

Devo confessare, dopo averne assaggiato, che la carne di cane, come quella di cavallo, non ha nulla che ripugna. La carne del miglior castrato può sola paragonarsi, per il gusto e la delicatezza, a quella di un giovine cane ingrassato.

Mentre io percorreva il campo dei Siù, que’custodi attenti, abbaiarono alla mia presenza; ma io li calmai colla voce e continuai la mia esplorazione. Entrai in molte capanne. Qui dei guerrieri in giro giocavano alle carte, e palle di piombo servivano di posta; tutti i giocatori erano silenziosi, nè lasciavano apparir commozione, sia al guadagno, sia alla perdita; e tanto meno venne loro in mente di dare un’occhiata a colui che li visitava.

Là, altri bravi giocavano al gioco delle mani, specie di morra all’ italiana, i punti venivano segnati da freccie piantate in terra.

Questa volta i giocatori si accompagnavano con canzoni discordanti, e con la musica assordante di casseruole percosse e di tamburelli.

Intorno ad alcune capanne le donne, sedute in giro, lavoravano ad opere d’ago, ornavano di perle collane, o tracciavano un disegno sopra cuoio di bisonte: esse andavano lentamente calcolando, riflettendo, contando le linee e i punti e prendendo cura di non ingannarsi. Alcune vecchie matrone preparavano pelli tese intorno a piuoli. Con un ciottolo di arenaria silicea esse raschiavano la pelle, ne levavano tutte le sbavature, poi la pulivano, con una specie di cesello d’acciaio col manico d’osso.

Una volta, la scure di pietra tagliente, di selce o di diorite, serviva a fare questo lavoro, prima che l’uomo

incivilito avesse portato il ferro al selvaggio.

Quando sia stata così preparata, la pelle di bisonte viene conciata col cervello medesimo dell’animale.

Le donne erano tutt’altro che belle, e se la maggior parte degl’Indiani avevano un tipo nobile e fiero, le squaws non offrivano sul loro volto nulla che rivelasse la donna come la comprendono le nazioni civili: timide, vergognose, esse chinavano gli occhi davanti al bianco e si nascondevano: la fatica e gli aspri lavori avevano alterato i loro lineamenti. Ad esse incombono infatti tutte le cure domestiche.

Tocca a loro nettare la casa, strigliare i cavalli, ammannire i pasti, allevare i figliuoli (pappusi), rizzar la capanna, e in viaggio portare a piedi tutto il materiale della loggia.

L’uomo segue a cavallo, non portando che l’arco e le freccie. Per soprassello, le donne vengono spesso battute; esse sono considerate come schiave dal loro marito che sposa quante donne vuole. Per un cavallo, per qualche pelle di bisonte, i parenti danno volentieri il loro consenso, e tutto è concluso.

La castità non è di rigore, ma spesso il marito taglia il naso o le orecchie alla moglie infedele. Presso i Pelli Rosse ciascuno è così giudice in casa sua ed applica la legge a modo suo.

Altre volte la moglie viene venduta quando il marito è disgustato di lei.

Si capisce ora perchè l’Indiano, sempre a cavallo, in guerra od a caccia, sia bello e ben fatto, e come le squaws, soggette a tante prove, siano per l’opposto a ciò che si vede altrove, la più brutta metà del genere umano.

I Corvi sono certamente i più superbi tra gli Indiani delle Praterie, per lo meno tra gli Indiani del nord. I lineamenti sono largamente risentiti, di grandi proporzioni, la statura gigantesca, atletiche le forme il volto maestoso rammenta i tipi dei Cesari romani, come si vedono disegnati sulle medaglie.

L. Simonin si era recato fra i Pelli Rosse in commissione inviata loro dal Governo degli Stati Uniti per veder se era possibile di occupare almeno in parte il territorio di quei selvaggi. La descrizione ch’egli fa d’un’adunanza di Pelli Rosse è interessantissima. Cediamo a lui ancora la parola:

Il giorno indicato (12 novembre 1867) per la solenne conferenza della commissione americana coi gran capi dei Corvi, il sole si era alzato raggiante, il cielo era senza nubi, e la temperatura straordinariamente mite.

L’ora per l’apertura dell’adunanza era fissata alle dieci del mattino. Gl’Indiani che non si affrettano mai nè contano le ore che col sole si fecero alquanto aspettare. Finalmente comparvero, ornati dei loro abiti più belli. Alcuni di essi erano a cavallo, e attraversavano il fiume di Laramie, mentre gli altri, seguiti dalle mogli, e dai figli, che venivano pure ad assistere alla conferenza, arrivavano dal ponte. La moglie di Dente d’Orso, (uno dei principali oratori), era a cavallo come suo marito, ch’essa non lascia mai. Le Indiane inforcano la bestia alla maniera degli uomini.

Il gran capo, Piede Nero, essendo sceso a terra, fece segno ai bravi di mettersi in fila; ciascuno aveva un abbigliamento diverso; questi una pelle di bisonte sur una camicia di tela; quest’altro, una coperta di lana e una casacca di pelle di daino fregiata di frangie, ma priva di ornamenti in capelli, giacchè gl’Indiani non ardiscono abbigliarsene davanti ai bianchi: un altro indossava una divisa da ufficiale e pantaloni scuoiati, vale a dire privi del loro fondo; per altro, fortunatamente, le falde dell’abito erano lunghe a sufficienza: parecchi avevano in testa un cappello di feltro nero, alla calabrese come quello dei generali americani: il contorno del cappello era adorno, su tutta l’altezza, d’una serie di nastri a vari colori. Alcuni capi avevano calze di cuoio. Il collo, le orecchie di tutti erano cariche di collane, di orecchini o di denti d’animali.

Non contento di tutti questi ornamenti, un Corvo aveva aggiunto alla sua lunga capigliatura un’altra posticcia, di maniera che aveva una coda che dalla nuca scendeva sino alla pianta dei piedi.

Il capo dalla lunga chioma non era il solo che attirasse gli sguardi. Un Corvo portava con alterezza una larga medaglia ricevuta poco prima a Washington dalle mani del presidente; un altro in mancanza di medaglia ufficiale, aveva preso una piastra messicana; Cavallo Bianco poi non aveva dimenticato di ornarsi del cavallo d’argento, a cui andava debitore del proprio nome, e che gli pendeva come una decorazione sul petto; egli vi aveva aggiunto un sacchettino quadrato di tela bigia e ben poco pulito, nel quale aveva accuratamente collocato il suo specchio.

Al suo fianco c’era Capo di picchetto di capanna, l’Uomo che ha ricevuto una fucilata in faccia e l’Uccello nel suo nido, tre capi o guerrieri di gran riputazione presso i Corvi. I visi loro erano per lo più tatuati di rosso, di scaratto, di giallo, d’azzurro. In mezzo all’adunanza si distingueva il povero ferito che accennammo, colla sua gamba immobile nell’apparecchio che la custodiva: quel vecchio capo aveva voluto venire ad ogni costo; lo avevano collocato sur un cavallo e fatto discendere da quello a grave stento, e veniva dietro alla meglio zoppicando.

Dopo essersi messi in fila, i capi intonarono un canto della loro nazione, grave, tetro, misto a grida discordi, e talvolta ad acuti latrati. I bassi, i baritoni e i tenori non osservavano nel coro alcuna misura; eppure codesta musica primitiva e selvaggia si confaceva bene col tipo dei cantori e coll’ambiente che chiudeva la scena. In tal modo si avanzarono i capi, per una sola fila lentamente, nel massimo ordine, senza inquietarsi per la calca che gli stringeva dappresso. I Corvi, dalle forme atletiche e dal maestoso aspetto, non avevano mai fatto più solenne comparsa; poi si sbandarono, ed entrarono per un momento nella camera degli interpreti; là non si tardò ad avvertirli che la commissione gli attendeva per aprire la seduta.

La sala dove si tenne l’adunanza era di grandi dimensioni; era costrutta in legno, e poteva facilmente contenere da dugentocinquanta a trecento persone; serviva dapprima di magazzino al quartiermastro del forte. I capi dei Corvi, seduti insieme su panche, ciascuno al posto assegnatogli dal proprio grado, e i commissarii, ciascuno sur uno scanno isolato, formavano il circolo in modo da poter dire che l’estrema civiltà era in faccia all’estrema selvatichezza.

L’oratore si colloca nel centro di questo cerchio; da un lato stanno gli interpreti e gli agenti degl’Indiani, dall’altro lo stenografo, il segretario della commissione, i reporters dei giornali, ecc. Le mogli e i figli dei Sachem ci erano venuti, e alcune donne, fra cui le più vecchie matrone, s’erano sedute sulle stesse panche dove stavano i capi. Là si vedeva l’Acqua che corre, la Cavalla Gialla, e la Donna che ha ucciso l’orso. I pappusi (fanciullini ed anche poppanti) turbavano spesso con pianti e strilli la calma dell’assemblea, ma nessuno ci badava, soprattutto per parte dei Corvi.

Quando si fu stabilito il silenzio, il dottor Matthews, agente degli Stati Uniti presso Corvi, si alzò, e disse in inglese: “Ho l’onore di presentare alla commissione di pace i capi della nazione dei Corvi;” e volgendosi verso i capi disse nell’idioma corvo: “Eccovi commissarii inviati da Washington: ascoltate attentamente quel che vi diranno.” L’interprete dei Corvi, Pietro Chêne, Canadese, di sangue irlandese insieme e francese, tradusse queste parole in inglese alla commissione; egli era aiutato nelle sue funzioni da John Richard. Pietro Chêne non brillavano troppo come interpreti: essi dovevano tradurre in cattivo inglese, e senza aver riguardo all’indole della lingua dei Corvi, gli eloquenti discorsi che stavano per udirsi.

Alla fine, Dente d’ Orso si alza, tira tre buffi del calumet (specie di pipa) e presentandolo al dottor Matthews: “Fuma, e ricordati di me oggi, e concedimi quel che ti chiederò.” Poi passando al generale Harney: “Fuma, padre, ed abbi pietà di me;” al presidente Taylor: “Padre, fuma, e ricordati di me e del mio popolo, perchè noi siamo poveri;” e offrendo il calumet ai genrale Augur, Terry, Sanborn; e al colonnello Tappan: “E tu pure, o padre” dice a ciascuno di essi, mentre ognuno dei commissari, accostando il cannello alle labbra, tira un buffo dalla pipa, indi riconsegna a Dente d’Orso, chinando il capo in segno di assenso o mandando il grido gutturale A’ hù! che vuol dire: Salve!

Ciò fatto, Dente d’ Orso si mette a sedere, e dice che è pronto, egli e la sua nazione, a sentire il discorso dei bianchi. Si fa un profondo silenzio. Il presidente Taylor si alza e legge il suo speech, ogni proposizione del quale vien tradotta nell’ idioma corvo dall’interprete Chêne. Ci basterà di epilogare qui il complesso di questo discorso, il quale, come le comunicazioni officiali di tutti i governi, non si distingue che per un gran riserbo:

“Noi siamo tutti fratelli, dice l’oratore ai suoi amici, i capi, capitani e guerrieri della nazione dei Corvi…. Il vostro Gran Padre ci ha inviati da Washington per vedervi e sentire da voi le cose di cui avete a lagnarvi…. I bianchi hanno occupato il vostro paese per iscavare le miniere, aprire strade, fondare stabilimenti…. Il bisonte, di cui andate a caccia, va rapidamente scemando…. Noi desideriamo che ci indichiate quella parte delle vostre terre che intendete di riservarvi esclusivamente, e vogliamo comperare da voi il resto per farne uso…. Sulle vostre riserve vi fabbricheremo una casa vostro agente, una fucina, una masseria, un mulino, una sega, una scuola; vogliamo somministrarvi eziandio gli strumenti che vi permetteranno di lavorare il terreno e di quadagnarvi il vitto quando il bisonte sarà scomparso…. Son in viaggio per voi dei regali da farvi…. Ora desideriamo di sentire da voi tutto quello che avete a dirci, e noi vi risponderemo animati dalle migliori intenzioni…. “

La prima parte di questo discorso venne non accolta dai Corvi con segni di generale approvazione, e interrotta da quei suoni gutturali che sono per gli Indiani le esclamazioni di bene! benissimo! bravo! nelle nostre Camere dei deputati; la seconda parte invece venne ascoltata con diffidenza, in mezzo ad un silenzio glaciale. Quando il presidente finito, il calumet continuò a girare di bocca in bocca, e pareva che gl’Indiani prendessero concerti fra loro. Uno dei commissarii, il generale Sanborn, per dissipare questa nube e ricondurre la calma nell’animo dei Corvi, pregò l’interprete di far loro capire che i bianchi non volevano occupare tutto quanto il loro territorio, ma soltanto quella parte che stava già colonizzandosi. Ciò non parve punto convincere i capi.

Fin qui, la relazione di L. Simonin. Come quei poveri Indiani avevano ragione di dubitare dei bianchi!… I fatti posteriori, e specialmente quelli del 22 aprile lo dicono abbastanza.

Tratto da L’Illustrazione popolare, Volume 26

Google Libri